#1

امانى يسرى

عضوة برونزية

بيانات العضوة

- رقم العضوية : 129663

- تاريخ التسجيل: 123Jul 2017

- الدولة : مصر

- المدينة : القاهرة

- الحالة الاجتماعية : غير متزوجة

- الوظيفة : مهندسه لأ اعمل

- المشاركات: 3,571 [+]

- الأصدقاء : 27

- نقاط التقييم : 402

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

تفسير سورة الاسراء

١٦ _١٧

(وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً)١٦-الإسراء ١٦ _١٧

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يعطينا مثالاً لعاقبة الخروج عن منهج الله تعالى؛ لأنه سبحانه حينما يُرسل رسولاً ليُبلِّغ منهجه إلى خَلْقه، فلا عُذْرَ للخارجين عنه؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم، الذي يستحق منا الطاعة والانقياد. وكيف يتقلب الإنسان في نعمة ربه ثم يعصاه؟ إنه رَدٌّ غير لائق للجميل، وإنكار للمعروف الذي يسوقه إليك ليل نهار، بل في كل نَفَسٍ من أنفاسك.

ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عُذْر لمَنْ خرج عنه، ولذلك يقولون: "من يأكل لقمتي يسمع كلمتي".

كما أن هذا المنعم سبحانه لم يفاجئك بالتكليف، بل كلفك في وقَت مناسب، في وقت استوت فيه ملكاتُكَ وقدراتُكَ، وأصبحتَ بالغاً صالحاً لحمل هذا التكليف، فتركك خمسة عشر عاماً تربع في نعمه وتتمتع بخيره، فكان الأَوْلَى بك أن تستمع إلى منهج ربك، وتُنفِّذه أمراً ونهياً؛ لأنه سبحانه أوجدك من دم وأمدَّك من عُدم.

والمتأمل في قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه أمر بعضنا أن يُكلِّف بعضاً، كما قال تعالى: { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلاَةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا .. } [طه: 132].

وقد شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية فقال: "مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" .

وهذا التكليف وإنْ كان في ظاهره من الأهل لأولادهم، إلا أنه في حقيقته من الله تعالى فهو الآمر للجميع، ولكن أراد الحق سبحانه أن يكون التكليف الأول في هذه السنِّ من القريب المباشر المحسّ أمام الطفل، فأبوه هو صاحب النعمة المحسّة حيث يوفر لولده الطعام والشراب، وكل متطلبات حياته، فإذا ما كلفه أبوه كان أَدْعَى إلى الانصياع والطاعة؛ لأن الولد في هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه لمعرفة المنعم الحقيقي، وهو الله تعالى.

لذلك أمر الأب أن يعوّد ولده على تحمُّل التكليف وأن يعاقبه إنْ قصَّر؛ لأن الآمر بالفعل هو الذي يُعاقب على الإهمال فيه. حتى إذا بلغ الولد سِنَّ التكليف الحقيقي من المنعم الأعلى سبحانه كان عند الولد أُنْس بالتكليف وتعودُّ عليه، وبذَلك يأتي التكليف الإلهي خفيفاً على النفس مألوفاً عندها.

أما إن أخذتَ نِعم الله وانصرفتَ عن منهجه فطغيْتَ بالنعمة وبغيتَ فانتظر الانتقام، انتظر أَخْذه سبحانه وسنته التي لا تتخلف ولا تُردُّ عن القوم الظالمين في الدنيا قبل الآخرة.

واعلم أن هذا الانتقام ضروري لحفظ سلامة الحياة، فالناس إذا رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعُونَ في نِعَم الله في أمن وسلامة، فسوف يُغريهم هذا بأن يكونوا مثلهم، وأنْ يتخذوهم قدوة ومثلاً، فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من أساسه.

أما إنْ رَأوْا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء، وشاهدوهم أذلاّء منكسِرينَ، فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة، والعاقل مَنِ اعتبر بغيره، واستفاد من تجارب الآخرين.

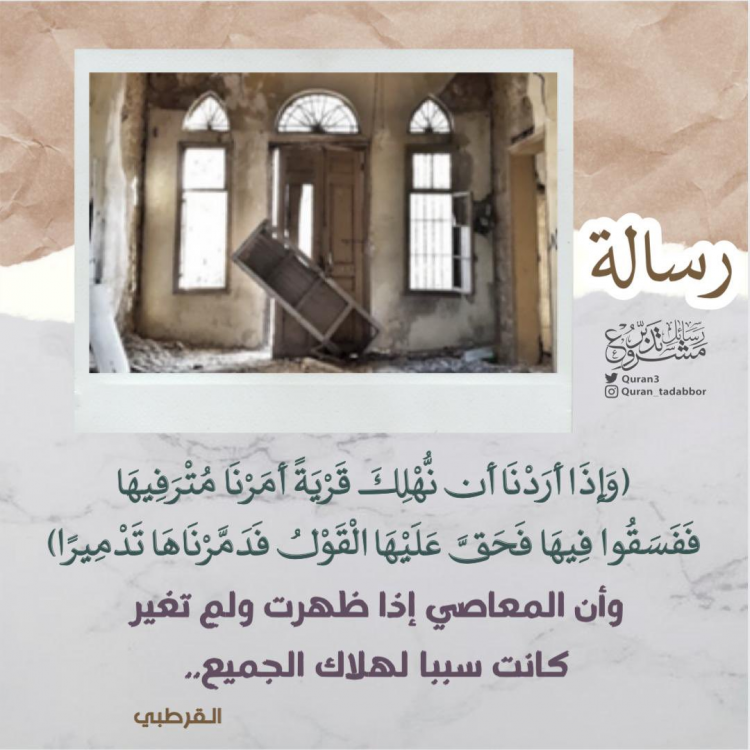

فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وكم رأينا من أشخاص وبلاد حاقَ بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عِبرةً ومُثْلة ومَنْ لم يعتبر كان عبرة حتى لمَنْ لم يؤمن، وبذلك تعتدل حركة الحياة، حيث يشاهد الجميع ما نزل بالمفسدين من خراب ودمار، وإذا استقرأت البلاد في نواحي العالم المختلفة لتيسَّر لك الوقوف على هذه السُّنة الإلهية في بلاد بعينها، ولاستطعْتَ أن تعزو ما حدث لها إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه.

وإياك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين عن منهجه، فلا بُدَّ أن يأتي اليوم الذي يأخذهم فيه أخْذَ عزيز مُقْتدر، وإلاَّ لكانت أُسْوة سيئة تدعو إلى الإفساد في حركة الحياة.

قال تعالى: { وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً } [الإسراء: 16].

الآفة أن الذين يستقبلون نصَّ القرآن يفهمون خطأ أن { فَفَسَقُواْ } مترتبة على الأمر الذي قبلها، فيكون المعنى أن الله تعالى هو الذي أمرهم بالفسق، وهذا فهم غريب لمعنى الآية الكريمة، وهذا الأمر صادر من الحق سبحانه إلى المؤمنين، فتعالوا نَرَ أوامر الله في القرآن: { وَمَآ أُمِرُوۤاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ .. } [البينة: 5].

{ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ .. } [النمل: 91].

{ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ } [يونس: 72].

فأمْر الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير، ولا يأمر سبحانه بفسق أو فحشاء، كما ذكر القرآن الكريم، وعلى هذا يكون المراد من الآية: أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا، ولكنهم خالفوا وعَصَوْا وفسقوا؛ لذلك حَقَّ عليهم العذاب.

والأمر: طَلَب من الأعلى، وهو الله تعالى إلى الأدنى، وهم الخَلْق طلب منهم الطاعة والعبادة، فاستغلُّوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا أمر الله.

قوله: { وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً .. } [الإسراء: 16].

من الخطأ أن نفهم المعنى على أن الله أراد أولاً هلاكهم ففسقوا؛ لأن الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فأراد الله إهلاكهم.

و{ قَرْيَةً } أي أهل القرية.

وقوله: { فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ .. } [الإسراء: 16].

أي: وجب لها العذاب، كما قال تعالى: { كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوۤاْ.. } [يونس: 33].

وقد أوجب الله لها العذاب لتسلَم حركة الحياة، وليحمي المؤمنين من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة.

وقوله تعالى: { فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً .. } [الإسراء: 16].

أي: خربناها، وجعلناها أثراً بعد عَيْن، وليستْ هذه هي الأولى، بل إذا استقرأتَ التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد قرى كثيرة أهلكها الله ولم يُبْقِ منها إلا آثاراً شاخصة شاهدة عليهم، كما قال تعالى:

{وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً } ١٧-الإسراء.

فأيْن عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح؟

إذن: فالآية قضية قولية، لها من الواقع ما يُصدِّقها.

وقوله: { مِن بَعْدِ نُوحٍ .. } [الإسراء: 17].

دَلَّ على أن هذا الأخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح؛ لأن الناس كانوا قريبي عَهْد بخَلْق الله لآدم - عليه السلام - كما أنه كان يُلقِّنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة، أما بعد نوح فقد ظهر الفساد والكفر والجحود، فنزل بهم العذاب. الذي لم يسبق له مثيل.

قال تعالى: { وَٱلْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ * وَٱلَّيلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ * أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ * ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلاَدِ * وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلأَوْتَادِ * ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِي ٱلْبِلاَدِ * فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ } [الفجر: 1-14].

ولنا وَقْفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر، فقد خاطب الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ } [الفجر: 6].

و { أَلَمْ تَرَ } بمعنى: ألم تعلم؛ لأن النبي لم ير ما فعله الله بعاد، فلماذا عدل السياق القرآني عن: تعلم إلى تَرَ؟

قالوا: لأن إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته، ومثلها قوله تعالى: { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ } [الفيل: 1].

حيث وُلِد رسول الله في عام الفيل، ولم يكن رأى شيئاً.

وفي آيات سورة (الفجر) ما يدلُّنا على أن حضارة عاد التي لا نكاد نعرف عنها شيئاً كانت أعظمَ من حضارة الفراعنة التي لفتتْ أنظار العالم كله؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قال عن عاد: { ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلاَدِ } [الفجر: 8].

أي: لا مثيلَ لها في كل حضارات العالم، في حين قال عن حضارة الفراعنة: { وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلأَوْتَادِ } [الفجر: 10].

مجرد هذا الوصف فقط.

وقوله تعالى: { وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ .. } [الإسراء: 17].

كَمْ: تدل على كثرة العدد.

والقرون: جمع قرن، وهو في الاصطلاح الزمني مائة عام، ويُطلَق على القوم المقترنين معاً في الحياة، ولو على مبدأ من المبادئ، وتوارثه الناس فيما بينهم.

وقد يُطلَق القرن على أكثر من مائة عام كما نقول: قرن نوح، قرن هود، قرن فرعون. أي: الفترة التي عاشها.

وقوله: { وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً } [الإسراء: 17].

أي: أنه سبحانه غنيّ عن إخبار أحد بذنوب عباده، فهو أعلم بها، لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء: { يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ } [غافر: 19].

فلا يحتاج لمَنْ يخبره؛ لأنه خبير وبصير، هكذا بصيغة المبالغة.

وهنا قد يقول قائل: طالما أن الله تعالى يعلم كل شيء، ولا تخفى عليه خافية، فلماذا يسأل الناس يوم القيامة عن أعمالهم؟

نقول: لأن السؤال يَرِدُ لإحدى فائدتين:

الأولى: كأنْ يسألَ الطالب أستاذه عن شيء لا يعلمه، فالهدف أنْ يعلم ما جهل.

والأخرى: كأن يسأل الأستاذ تلميذه في الامتحان، لا ليعلم منه، ولكن ليقرره بما علم.

وهكذا الحق سبحانه - ولله المثل الأعلى - يسأل عبده يوم القيامة عن أعماله ليقرره بها، وليجعله شاهداً على نفسه، كما قال: { ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً } [الإسراء: 14].

وقوله تعالى: { وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ .. } [الإسراء: 17].

كما تقول: كفى بفلان كذا، أي: أنك ترتضيه وتثقُ به، فالمعنى: يكفيك ربك فلا تحتاج لغيره، وقد سبق أنْ أوضحنا أن الله تعالى في يده كل السلطات حينما يقضي: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وهو سبحانه غنيّ عن الشهود والبينة والدليل.

إذن: كفى به سبحانه حاكماً وقاضياً وشاهداً. ولأن الحق سبحانه خبير بصير بذنوب عباده، فعقابه عَدْل لا ظلمَ فيه.

التفاسير العظيمة

- مشاركات امانى يسرى

- عدد المواضيـع :

- عدد الـــــــردود :

- المجمــــــــــوع : 3,571

قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً

قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً

|

||||

| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |

| وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ | أم أمة الله | القرآن الكريم | 1 | 15-02-2019 07:33 PM |

الساعة الآن 02:32 AM

جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع